Mais pourquoi?

Werbeträger, Trainerlegende, Fussballinstanz, Gespött: Gilbert Gress war und ist alles davon. Immer mehr Gress wollten die Schweizer, und er hat sich bereitwillig zur Verfügung gestellt. Dieser Artikel aus ZWÖLF #59 ist für den Zürcher Journalistenpreis nominiert worden in der Kategorie Newcomer.

Text: Kevin Brühlmann

Illustration: Maria Picassó i Piquer

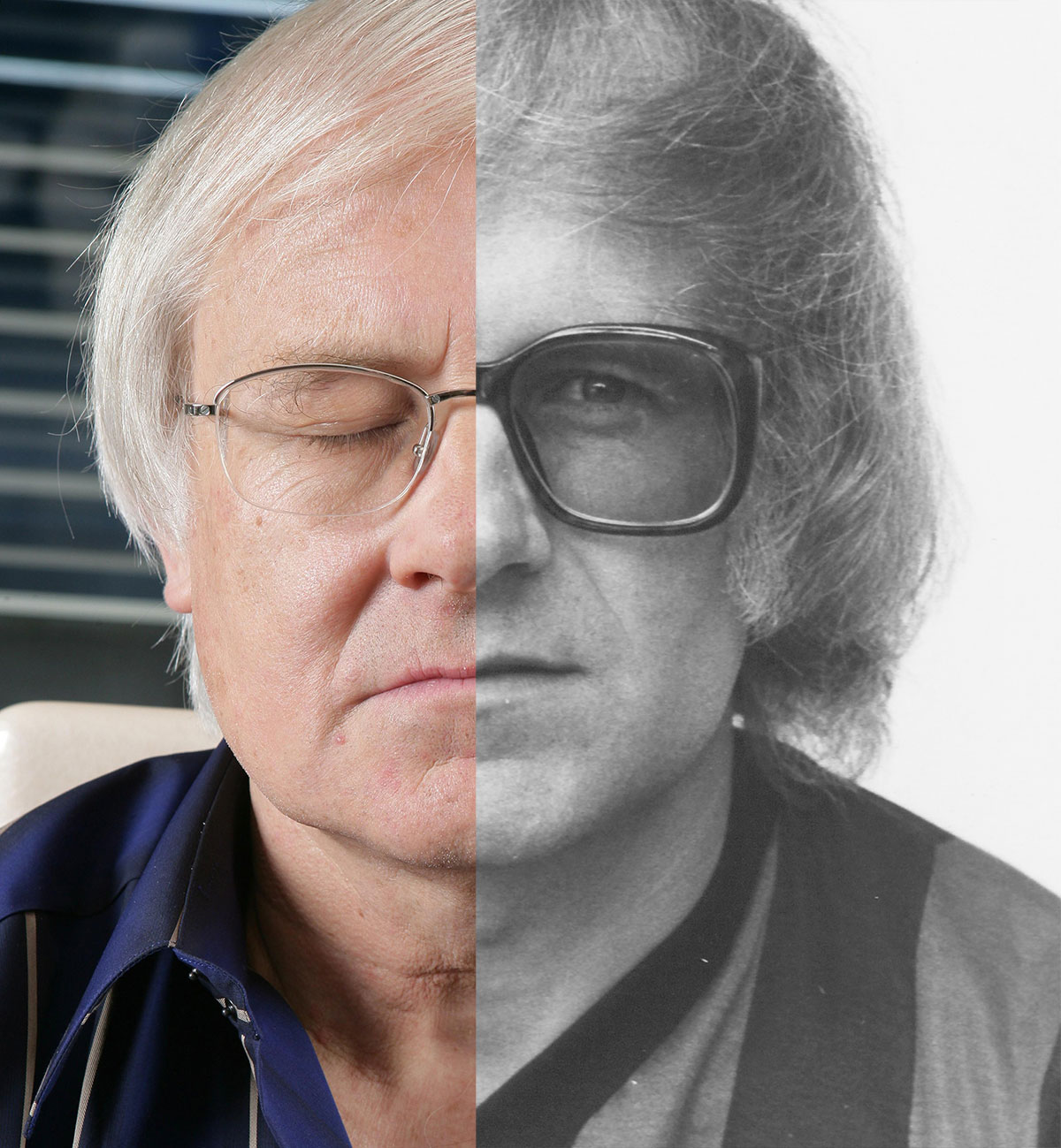

Jedes Mal, wenn jemand sagt: «Gilbert Gress ist einfach Kult!», bricht sich irgendwo ein Nachwuchsstürmer seinen kleinen Zeh. Wie konnte es dazu kommen mit der Schweiz und der Frisur mit Brille?

– «Spricht hier der Herr Gress?»

– «Oui, am Apparat. Sie wünschen?»

– «Ich bin Journalist und würde Sie gerne treffen. Sind Sie mal in der Schweiz?»

– «Pausenlos, pausenlos. Bâle, Lucerne, Zurich, Neuchâtel et cetera. Ich bin öfter in der Schweiz als in Strasbourg …»

– «Basel ist okay. Haben Sie Interesse?»

Gilbert Gress hat Interesse. Er halte zwar nicht viel vom Magazin ZWÖLF, da habe man ihn als altmodisch bezeichnet, mais bon, hat er gesagt, er möge die Stimme am Telefon, man könne sich gerne treffen, und zwar gleich diesen Freitag um vier Uhr.

Pünktlich fährt Gress in seinem Kombi heran. Die Begrüssung ist grossväterlich. Es ist windstill, die Frisur sitzt, ein Helm ist nichts dagegen. Die Ankunftszeit ist aber nur die halbe Wahrheit. Die Parkplatzsuche dauert. Verkehrsregeln werden gebrochen, Beifahrer verängstigt, Autos zugeparkt. Und dann muss ja auch noch ein Parkschein gelöst werden. Immerhin, halb Basel ist ihm bei der Suche behilflich. «Herr Gress», sagen die Leute mit leuchtenden Augen, «es freut mich, Sie einmal in echt zu sehen.» Der Elsässer wiederum wandelt die lobenden Worte in Energie und Wärme um; sein Charmemotor läuft heiss. Er liebt das. Die Leute lieben das.

So funktioniert das Phänomen Gress. Sein sechster Sinn ist die Prominenz. Der Mittelpunkt ist der dem Gress gemässe Ort des Seins. Folgende Faustregel ist zu bedenken: Wie seine Haare oben immer platter und auf der Seite immer weisser werden und wie er öfter bei «Glanz & Gloria» als an Salzgebers Seite zu sehen ist, wird aus Gilbert Gress ein waschechter Schweizer Promi. Und wie so oft hat das nicht nur schöne Seiten.

What’s eating Gilbert Gress?

Dazu eine kleine Geschichte aus dem Sommer 2016. Treffen sich ein Gilbert Gress, ein Markus Neumayr und ein unbekannter Kasper mit Schürze vor einem Chalet. Grünes Bergtal rundherum. Vermutlich soll das Schweizer Folklore symbolisieren. Auf dem Kiesplatz vor dem Haus stehen zwei Grille, daneben ein Tisch mit Kochzutaten. Gress und Neumayr, so der Schürzenträger, sollen Lammkoteletts an Chimichurri-Sauce braten und dazu eine Artischocken-Parmesan-Frittata servieren. «Ist das Chinesisch?», fragt Gress. «Die Promi-Griller» heisst die Fernsehsendung. Man muss sich das mal vorstellen: Du hast noch nie im Leben gekocht, in 75 Jahren nicht, aber an einer Kochsendung teilnehmen, geschenkt. Immer wieder hört man Gress seufzen: «Oh, là, là.» Helfen tut ihm das nicht. Irgendwann serviert er seinen Frass der Jury, die das Ganze bewerten soll. Dort sitzt Hausi Leutenegger mit zwei Unbekannten, und damit ist eigentlich genug gesagt. PS: Für Markus Neumayr ist die Sendung ein Glücksfall; neben Gress sieht er wie ein Sternekoch aus.

Damals, zur Zeit dieser Show, ist Gress längst zur Kultfigur stilisiert worden. Bei «Die grössten Schweizer Talente» sitzt er in der Jury, Sir Colin hat diesen merkwürdigen Song «Olé Gilbert Gress» entworfen, und bei der SRF-Produktion «Der Match» (2006, 2008) durfte er den gehobenen Schweizer Glamour fit machen für ein Freundschaftsspiel. Und er macht Werbung, sehr fleissig. Für Bier, Wettspiele, Brillen. Selbst eine Kamera in seinem Wohnzimmer lässt er im Auftrag einer Versicherung installieren, vor der er Fragen seiner Fans beantwortet. Wo er früher mit wehenden Haaren durch den Strafraum stürmte, wo er dem verdutzten Reporter ein «Das ist mir wurschtegal» anschmiss, da tapst er heute über den roten Teppich. «Warum sind Ihre Brille und Ihre Frisur so legendär?», fragt dann irgendeine Reporterin. «Da müssen Sie meine Frau fragen.» Kurzum: Die Legende nährt sich selbst, als Perpetuum mobile gewissermassen. Heute betteln Halbwüchsige um sein Autogramm, die keine Ahnung mehr haben, womit Gilbert Gress eigentlich bekannt geworden ist. Für sie ist er einfach berühmt fürs Berühmtsein.

Die Legende nährt sich selbst, als Perpetuum mobile gewissermassen. Heute betteln Halbwüchsige um sein Autogramm, die keine Ahnung mehr haben, womit Gilbert Gress eigentlich bekannt geworden ist. Für sie ist er einfach berühmt fürs Berühmtsein.

Manche sagen ja, Gilbert Gress sei schon mit Brille und Seitenscheitel auf die Welt gekommen, damals im Dezember 1941. Im Nachhinein lässt die Quellenlage im kriegsversehrten Strasbourg keinen eindeutigen Schluss zu. Sicher ist nur: Petit Gilbert kann alles mit dem Ball. Als 18-Jähriger debütiert er für Racing Strasbourg in der Ligue 1. Mit Brille. Seine volle Mähne tut ihr Übriges – die Leute verehren ihn. «L’Ange de la Meinau» rufen sie ihren Flügelstürmer, Engel von der Meinau. Dabei endet Gilbert Gress’ Karriere beinahe, bevor sie überhaupt begonnen hat. 1961 heisst es: ab nach Algerien, das Land im anderen Land verteidigen. Zweimal muss Soldat Gress für fünf Monate in die Wüste. Er kämpft gegen Geister, die hinter den Dünen lauern und doch nie da sind; zwei seiner Kameraden lassen ihr Leben, bevor Algerien im Juli 1962 unabhängig wird. Irgendwie schafft er es, praktisch noch die Uniform am Leib, zurück auf den Rasen. Und von da in die Spieltelegramme – als Torschütze. Der liebe Gott muss seinen Engel besonders gern haben.

1966 wechselt der Engel über die Grenze zum VfB Stuttgart in die Bundesliga, als erster Franzose überhaupt. Ob so viel élégance sind die strikt getakteten Deutschen ganz aus ihren neuen Reihenhäuschen. Und dann sieht er auch noch umwerfend aus. Diese Wangenknochen, dieser leicht verträumte Blick, dieses schelmische Lächeln. «Mon cherie Gilbert», schreibt ihm ein Stuttgarter Fräulein, «Du siehst einfach ganz toll aus. ICH LIEBE DICH! Danke für das Bild, das Du mir geschickt hast. Nur das, was Du auf die Rückseite geschrieben hast, kann ich leider nicht lesen, denn ich kann kein Französisch. Kannst Du mir nicht einmal in Deutsch schreiben? Je t’aime, Deine Hannelore.»

George Best light

Dass es nicht nur um die Sache geht, sondern auch und immer und immer mehr um das Drumherum, das hat Gilbert Gress, ob früher oder später, irgendwann kapiert. Und zwar ziemlich umfassend. Wie alle Sportarten war ja auch der Fussball erfunden worden, um ihn zu spielen. Die trente glorieuses, die 30 Boomjahre nach dem Zweiten Weltkrieg, werfen dieses Konzept jedoch über den Haufen. Die Möglichkeiten des Wachstums scheinen unbegrenzt. Die Nachfrage bestimmt das Angebot, nicht umgekehrt. Aus dem Fussballspiel wird ein Fussballschauen und daraus ein Fussballmarkt. Wo früher ein guter Spieler war, steht bald ein Imagebotschafter. Und Gress, Kind dieser Ära, fügt sich bestens in die Marktlogik ein. Stets so angepasst, dass er gut im Geldstrom mitschwimmt; stets so eigenwillig, dass ihm dies als Besonderheit ausgelegt wird – als unverkennbare Marke, die sich bestens verkauft. Spätestens nach seinem Wechsel zu Stuttgart wird Gress zum Popstar, zum Paradiesvogel. Aber, und das ist der Punkt, zu einem, der abends gerne und freiwillig wieder in den Käfig zurückkehrt. Die bürgerlichen Gitter, so einengend und so komfortabel, verlässt er nie.

Wo früher ein guter Spieler war, steht bald ein Imagebotschafter. Und Gress, Kind dieser Ära, fügt sich bestens in die Marktlogik ein. Stets so angepasst, dass er gut im Geldstrom mitschwimmt.

Aus dem kleinen, bebrillten Elsässer Bub wird Ende der 60er-Jahre eine angepasste Version des nordirischen Lebemanns George Best. Wie viele Frauen hätte Gress haben können – sie liegen ihm in einer Kadenz von 160 Liebesbriefen pro Tag zu Füssen. Allein, er hält stets zu seiner Béatrice. Über 50 Jahre sind sie schon verheiratet, die Uhr tickt noch immer. Selbst sein Heiligstes, die Frisur, opfert er der Bürgerlichkeit. Als Gress nach Stuttgart wechselt, sehen die Deutschen in seiner Mähne einen direkten Angriff auf die deutsche Sittenlehre. «Die Matte muss weg!», fordert der züchtige Trainer und zitiert den Elsässer in einen «Frisörsalon», wo er ihn eigenhändig scheren will. Nach einigem Murren fügt sich Gress seinem Schicksal.

Meist läuft es so in Gress’ Leben. Wenn es hart auf hart kommt, entscheidet er sich für das Unspektakulärere. Für die Variante, die er schon kennt und die ihm «am Herzen liegt». So wechselt er aus Verbundenheit zu den Anhängern des VfB nicht zum FC Bayern. Auch später bleibt er Trainer bei Xamax, anstatt nach Dortmund zu gehen. Ebenso verlässt er Strasbourg nie. Noch heute wohnen er und seine Frau dort. Wenn Best also sagt: «Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben. Den Rest habe ich einfach verprasst», dann würde Gress, in einen weissen Fellmantel gehüllt, die Haare im Winde züngelnd, vielleicht sagen: «Mein ganzes Geld ist gut bei der Regionalbank de ma confiance angelegt.»

Genau deshalb liebt ihn die Schweiz. Er ist bieder genug, um vor Grossmüttern und Schnauzträgern als Vorbild zu gelten; und er ist schillernd genug, um für Hornbrillen und Ferienorte zu werben. Kurz: Er ist einer, dem die Schweiz vertraut. Und der «Sonderfall Schweiz» (Christoph-Blocher-Lippe) gilt ja nicht unbedingt als besonders zutraulich. (Natürlich beschränkt sich das Zutrauen auf eine Nebensache wie Fussball oder Brillen. Für alles andere war eigentlich das Bankgeheimnis da.)

Die Romandie rätselt

Vom «Sonderfall Schweiz» redet man eigentlich nur in der Deutschschweiz. Nirgendwo sonst wird auch Gilbert Gress derart zur Ikone stilisiert. In der Romandie wundert man sich, was die bourbines für einen Narren an dieser Figur aus vergangenen Zeiten gefressen haben. Sie wissen halt nicht um unsere Schwäche für jene, welche das Französische auf einen starken Akzent reduzieren können. In Deutschland geht er irgendwann vergessen. Und in Frankreich nehmen ihn nicht mehr alle ernst. Die Journalisten des Magazins «So Foot» rufen ihn manchmal an, das Telefon im Lautsprechermodus, sodass die versammelte Redaktion mithören kann, und bitten ihn höflich um seine Meinung zu irgendwelchen aktuellen Themen. Nicht, weil sie es brauchten, ein Zitat verwenden sie nie, sondern nur aus allgemeiner Belustigung. Wenn Gress nämlich zu schwatzen beginnt, schmeissen sich die Zuhörer fast aus dem Fenster vor Lachen.

Gress’ Übergang vom Spieler zum Trainer und von da zum Promi ist fliessend. «Trainer wird man nicht, man wird als Trainer geboren», so sein Grundsatz, den er selbstverständlich erfüllt. 1975 steigt er als Spielertrainer bei Neuchâtel Xamax ein. Seine Taktik hat er damals schon: 4-3-3. Und basta. «Seither habe ich als Trainer eine Mannschaft nie mehr ein anderes System spielen lassen», sagt er bei vielen Gelegenheiten. «Teams wie der FC Barcelona oder Bayern München spielen diesen Fussball heute parfaitement und feiern Riesenerfolge.» Als Coach ist er in den 70er- und 80er-Jahren erfolgreicher als zu Spielerzeiten. Mit Racing Strasbourg wird er einmal (1979), mit Xamax zweimal Meister (1987, 1988). «Den football moderne, den haben wir damals schon gespielt», hört man ihn seither oft im Fernsehen sagen. «Die Verteidiger stürmen, die Stürmer verteidigen.» Noch einmal gewinnt Gress später einen Titel, als er mit dem FC Zürich im Jahr 2000 den Cup holt. Es folgen einige letzte Intermezzi bei Aarau, Sion, Metz und Strasbourg.

Als Gress 1998 die Schweizer Nationalmannschaft übernimmt, offenbaren sich seine Grenzen – sie liegen in der Selbstreflexion, beim Hinterfragen des eigenen Handelns. Er und die Nati verpassen die Quali für die EM 2000. Seine Spielphilosophie scheint plötzlich nicht mehr reibungslos zu funktionieren; blindes 4-3-3 und das Auf-harten-Hund-Machen sind bereits zu angerostet. Wahrhaben will er das nicht; es bleibt alles genau so, wie es war. «Das ist mir wurschtegal!», schreit er dem jungen Reporter Salzgeber entgegen, der vorsichtige Kritik anbringt. Zu den Gesprächen mit der Verbandsspitze für eine Vertragsverlängerung erscheint er gar nicht erst.

«Kultbrille ade!», titelt der «Blick». Und weiter: «Gilbert Gress legt seine Kultbrille ab, eine neue muss her. Helfen Sie dem Kulttrainer bei der schwerwiegenden Entscheidung.» Die ganze Schweiz steht ihm natürlich bei in dieser heiklen Stunde, online kann über vier gleich aussehende Modelle abgestimmt werden.

Ob es der «Wurschtegal»-Schrei ist, ist umstritten. Vielleicht hat die Entwicklung auch schon früher eingesetzt. Nach seiner Zeit als Nati-Trainer jedenfalls beginnt sich im Schatten des Coaches Gress jene Prominentenfigur zu erheben, welche die Schweiz heute so innig liebt. Walter Andreas Müllers Parodien in «Viktors Spätprogramm» machten Gress auch jenem Teil des Publikums bekannt, der bis dahin Xamax für ein Medikament gehalten hatte. Für WAM eine der leichteren Übungen: Scheitel, Brille, französischer Akzent, Schwänke aus grauer Vorzeit, fertig war die Kopie. Aus deren Popularität erwächst die Liebe für das Original, nicht selten nimmt diese Liebe bizarre Züge an. «Kultbrille ade!», titelt der «Blick». Und weiter: «Gilbert Gress legt seine Kultbrille ab, eine neue muss her. Helfen Sie dem Kulttrainer bei der schwerwiegenden Entscheidung.» Die ganze Schweiz steht ihm natürlich bei in dieser heiklen Stunde, online kann über vier gleich aussehende Modelle abgestimmt werden. Überraschend ist nur, dass Alt-Bundesrat Ogi die Causa Gress nicht zur Staatsangelegenheit erhebt.

Instanz für immer

Bloss eines gilt es zu bedenken: Wenn dich das hiesige Showbiz aufnimmt, kaut, verdaut, wiederkäut und wiederverdaut und schliesslich ausscheidet, dann ist die Möglichkeit gross, dass du wie Gilbert Gress endest: als Karikatur. Die Folgen davon sind paradox. Je weiter er sich vom Fussball entfernt, je abstruser seine Spielanalysen werden und je weniger ihn die Sportszene ernst nimmt, desto grösser wird seine Prominenz. Konkret: Bei SRF wird er vom Sport in den Jurystuhl von «Die grössten Schweizer Talente» verfrachtet. Beide Ressorts sind glücklich darüber. Nur Gilbert Gress ist beleidigt, dass er abgeschoben wird. Wie kann das Staatsfernsehen freiwillig auf seine fussballerischen Kompetenzen verzichten?

Denn das ist ja die andere Seite dieser Entwicklung: Gress hat nicht das Gefühl, gekaut und verdaut zu werden. Eisern hält er daran fest, in Sachen Fussball als Instanz zu gelten. Und dafür kämpft er auch. Als ZWÖLF in einem Interview mit Raphael Wicky anmerkt, dass man die riesige Entwicklung im Fussball auch daran bemerke, wenn man ihn und Gress, seinen einstigen Nati-Trainer, im Fernsehen sprechen höre, greift der leise Kritisierte umgehend zum Telefon und legt dem Chefredaktor eine Stunde lang dar, was der Fussball alles ihm zu verdanken habe und dass er stets der Zeit voraus war und immer noch sei. Seine Website verkündet, man spreche «demütig» von ihm als «Trainer des Jahrtausends».

Dass Gress, der Coach, und Gress, der Promi, besser nicht zusammenarbeiten sollten, illustriert seine letzte Anstellung als Trainer. 2009 heuert er für eine dritte Amtszeit bei Racing Strasbourg an. Eben noch scheuchte er Baschi, Mario Fehr und Carl Hirschmann für SRF über das Feld, nun sollte er seinen Stammverein auf Kurs bringen. Jahre nach seiner letzten längeren Anstellung wieder richtiger Fussball also. Schon nach wenigen Tagen feuert er verbale Salven ab: gegen den Mehrheitsaktionär, gegen die Spieler, gegen den Verein als solcher. Überall wittert er eine Verschwörung. «Der Mehrheitsaktionär hat einen Spieler, der den Klub verlassen hat, aufgefordert, den Trainer zu zerstören», beschwert sich Gress gegenüber «L’Équipe». Ausserdem entfacht er mit seinen Trainingsmethoden offenen Hass in den Reihen der Spieler. Nach nur zwei Spielen (Torverhältnis 1:7) wird er entlassen, ein neuer Rekord für die immer kürzer werdenden Auftritte auf Gress’ eigentlichem Terrain. Sion liess ihn 17 Partien gewähren, Sturm Graz 8, Aarau 5.

Nun steht er da, keuchend auf dem Perron des Lebens, und sieht die roten Lichter des Zuges in der Ferne entschwinden.

Nun steht er da, keuchend auf dem Perron des Lebens, und sieht die roten Lichter des Zuges in der Ferne entschwinden; verpasst hat er ihn, darüber ärgert er sich masslos, dabei hat er ja gewusst, dass der Zug abfahren würde, schliesslich hat er immer diese Linie benutzt, und doch hat es ihm nicht gereicht, weil er nicht beachtet hat, dass sich die Fahrpläne bisweilen ändern, das liegt in der Natur der Bahn. Allein, nicht für ihn, Monsieur Gress. Seine Unveränderbarkeit verändert er nicht. Als Racing Strasbourg später pleitegeht und in die 5. Liga zwangsrelegiert wird, sagt Gress mit Belustigung gegenüber einer Zeitung: «Wissen Sie, warum es nicht gut läuft? Weil ich nicht mehr dabei bin.» Wie so oft sieht man ihn auf dem Foto neben dem Artikel lächeln, als würde er mit milder Ironie auf sich selbst herabblicken. Wobei, etwas gequält wirkt es ja manchmal schon, und wenn man dieses Zitat nochmals anschaut, den angeblichen Humor sterilisierend, dann könnte es ja eigentlich auch bedeuten: An meinem Sachverstand kann mein Scheitern nicht gelegen haben; die Idioten sind die anderen.

Die Parkuhr. Noch immer ist in Basel keine verdammte Parkuhr in Sicht. Gilbert Gress ist verwirrt, und so steuert er auf das nächstgelegene Restaurant zu. Als er sich dort nach der Parkuhr erkundigt, bietet ihm der Herr des Hauses gleich einen Tisch an; das Lokal öffnet eigentlich erst eineinhalb Stunden später. «Es hat seine Vorteile, populaire zu sein», grinst er schelmisch, nimmt Platz und streicht sich seine Haare glatt. Parkiert wird schwarz. Es kontrolliere sicher niemand heute, versichert man ihm. Dann beginnt Gress zu erzählen. Man hört ihm gerne zu, er ist ein geübter Redner, etwas durcheinander vielleicht, aber unterhaltsam. Und Fragen beantwortet er geduldig wie ein Grossvater. Man kennt es ja aus dem Fernsehen.

Die Krux mit dem Jetzt

Jetzt, oft vergessene Gesetzmässigkeit des menschlichen Gehirns: Das Jetzt funktioniert nur in totaler Abhängigkeit von der Vergangenheit. Mit Erinnerungen versucht man, der Gegenwart einen Sinn zu verleihen. Doch was tust du, wenn du nur wenig Bedeutung im Jetzt findest? Du lavierst lang und breit durchs Vergangene in der Hoffnung, den heutigen Mangel zu beheben.

Mit anderen Worten: Mit Gress über die Gegenwart zu sprechen, ist schwierig. Früher oder – was eher selten vorkommt – später landet er immer entweder im Elsass oder in Neuchâtel. Er erzählt, sein Xamax von damals würde auch heute noch Meister werden, und der FC Bayern habe ihn verpflichten wollen, und dieser (Arsène Wenger) und jener (Raymond Domenech) hätten auch unter ihm gespielt, und überhaupt habe er immer auf sein Herz gehört, und ob er überhaupt schon erwähnt habe, dass sein Xamax heute noch Meister werden würde. Gress lacht, und wieder bleibt im Dunkeln, was unter der Frisur vorgeht.

Also: Wie ernst ist das gemeint? «Athletisch gesehen, sind es andere Zeiten», sagt Gress. Aber sonst würde sein Xamax schon gut mitmischen. Und wenn nun morgen ein passabler Verein anklopfte, würde er ihn übernehmen, richtig? «Oui, richtig.» Er sagt das mit grossem Ernst in seiner Stimme. Und ohne Selbstzweifel. Er scheint sich sicher zu sein.

Natürlich, neu sind all diese Xamax-Strasbourg-retour-Geschichten nicht. Manchmal glaubt man sogar, die genaue Satzstellung zu kennen – weil schon gelesen in Gress’ Biografie «Mein Leben für den Fussball». Die Darstellungen, in ihren Details hundertfach erzählt und ebenso oft gehört, sind so rund wie Gress’ alte Brille. Geschrieben hat das Buch übrigens der Inhaber einer Marketingagentur. Ein Zufall? Wohl eher nicht. Die missratenen Episoden in Metz und Strasbourg finden schon gar keine Erwähnung.

Popularität frisst Selbstzweifel

Darum nun die Frage: Warum ist er denn nach seiner Zeit als Nati-Trainer nicht mehr so erfolgreich gewesen? «Was sagen Sie?», fragt Gress erstaunt. Er beugt sich über den Tisch nach vorne, als hätte er die Frage nicht verstanden. «Ich war nicht mehr erfolgreich?» Nicht mehr so wie zuvor, ja. Vor allem nach Sion. Ob vielleicht die Zeit an ihm vorbeigelaufen sei. Ob es sich nicht gelohnt hätte, die Philosophie zu überdenken. Ob er sich hätte verändern müssen. «Nicht erfolgreich?», wiederholt er, «Sie wollen mir also erzählen, Meister mit Xamax und Strasbourg zu werden, sei schwieriger, als mit Zürich den Cup zu holen und mit Aarau nicht abzusteigen? Ausserdem war ich auch in Sion sehr erfolgreich.» Da wurde er übrigens von Constantin gefeuert, als seine Mannschaft auf Platz 4 lag – in der Challenge League, hinter Vaduz, Chiasso und Yverdon.

Vielleicht hat Gilbert Gress ja doch recht. Und vielleicht ist er heute erfolgreicher denn je – gemessen an seinen Auftritten in der Öffentlichkeit. Nur ist er eben kein Fussballtrainer mehr. Dieser Titel verkommt zur Dekoration; er gehört zur Staffage, genauso wie Brille und Frisur. Die Schweiz ist nicht ganz unschuldig an diesem Wandel. Sie hat ihm seine Unveränderbarkeit nie vorgehalten. Gefördert hat sie ihn, und mit jeder neuen Dickköpfigkeit hat sie ihn heisser verehrt. Verwundert es da noch, dass Gress nie in Selbstzweifel abgerutscht ist?

Jedem Land den Gress, den es verdient. Die Franzosen hatten den flinken Flügelspieler mit den wehenden Haaren, dann den kochenden Trainer mit dem charmanten Witz. Die Deutschen erfreuten sich am ersten Franzosen der Bundesliga, trickreich und schnell, ein Frauenschwarm. Die Schweizer hatten all dies, den Gress in all seinen Facetten. Doch was haben sie damit gemacht? In blinder Liebe hat sie ihn ausgepresst. Mehr wollte sie, immer mehr Gress – in Castingshows und Expertenrunden, auf Promigrills und Preisverleihungen, bei Cüpli und Lachsbrötchen. Und er hat sich bereitwillig zur Verfügung gestellt, immer und immer wieder. Was übrig bleibt, ist kein Trainer, kein Fussballer, sondern nur Gress, die Frisur mit Brille.

Einfach Kult, dieser Mann. (Sorry für den gebrochenen Zeh.)

Dieser Text erschien erstmals in ZWÖLF #59, der Ausgabe vom März 2017.